体脂率与BMI有什么关系?

体脂率和BMI(身体质量指数)都是评估身体成分和健康状况的指标,但它们的定义、计算方式、侧重点及局限性存在显著差异,二者既有联系又各有特点。以下是具体分析:

一. 定义与计算方式

1、体脂率:指身体脂肪重量占总体重的百分比,反映脂肪在体内的分布比例。

2、测量方法:需通过专业设备(如DEXA扫描、生物电阻抗分析仪、皮褶厚度测量等)直接测量,或通过公式估算(如美国海军体脂率公式)。

3、公式示例(女性):

体脂率=163.205×log10(腰围+臀围−颈围)−97.684×log10(身高)−78.387

4、BMI:通过体重和身高的平方计算,用于快速筛查体重是否在健康范围内。

5、公式:BMI=身高(m)2体重(kg)

6、分类标准:

低于18.5:体重过轻

18.5-24.9:正常

25-29.9:超重

≥30:肥胖

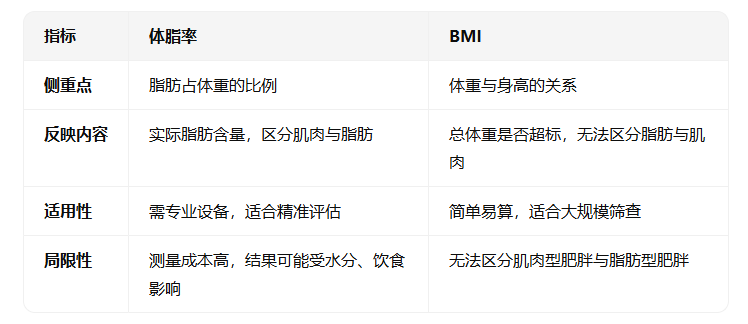

二. 核心区别

三. 二者关系

1、正相关趋势:通常BMI较高的人体脂率也较高,但并非绝对。例如:

2、肌肉型人群(如运动员):BMI可能超标,但体脂率正常(因肌肉密度大于脂肪)。

3、隐性肥胖:BMI正常但体脂率高(如“瘦胖子”),内脏脂肪堆积风险高。

4、互补性:BMI是初步筛查工具,体脂率是更精准的健康指标。联合使用可更全面评估风险:

5、高BMI + 高体脂率:需减重和减脂。

6、高BMI + 低体脂率:可能需增肌而非减重。

7、正常BMI + 高体脂率:需关注脂肪分布(如内脏脂肪)。

四. 实际应用建议

1、BMI适用场景:快速筛查、流行病学研究、初步健康风险评估。

2、体脂率适用场景:健身目标设定、个性化健康管理、区分肌肉与脂肪型肥胖。

3、综合建议:

优先用BMI进行初步判断,再通过体脂率、腰围等指标细化评估。

关注体脂率分布(如内脏脂肪),而非单纯追求低体脂率(女性体脂率过低可能影响生理功能)。

结合运动习惯、饮食结构等生活方式因素综合判断健康风险。

总 结

BMI是“粗筛工具”,体脂率是“精准标尺”。二者共同构成身体成分评估的“双维度”:BMI提供快速参考,体脂率揭示深层健康风险。理解其差异与联系,有助于更科学地制定健康目标(如减脂、增肌或维持体重),避免盲目追求单一指标带来的误区。