肌少症和肌无力有什么区别?

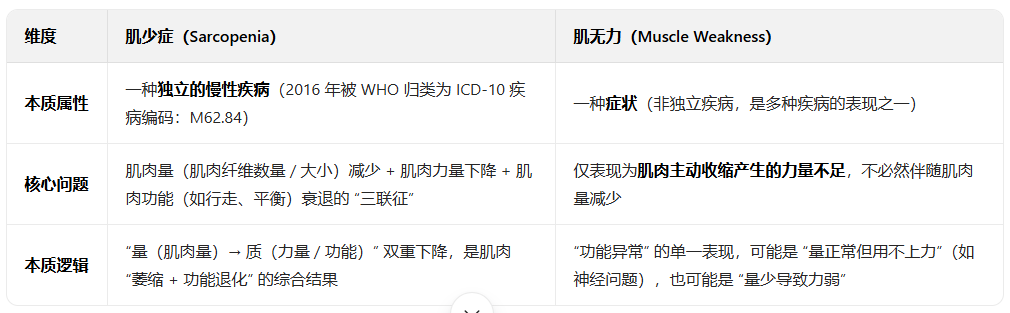

肌少症和肌无力是两种不同的医学概念,核心区别在于病因本质、临床表现、诊断标准和干预方向的差异。前者是 “肌肉量与功能的综合性衰退疾病”,后者是 “肌肉力量不足的症状描述”,具体区别可通过以下维度详细对比:

一、核心定义与本质区别

二、病因差异:前者与 “衰老 / 代谢” 相关,后者病因更广泛

1. 肌少症的核心病因

肌少症的发生与 “肌肉合成 - 分解失衡” 直接相关,主要病因集中在衰老、营养不足、活动减少三大核心因素,具体包括:

(1)原发性(与衰老相关):年龄≥60 岁后,人体肌肉合成效率下降(如胰岛素敏感性降低、生长激素分泌减少),肌肉分解加速,是老年人群的常见疾病(60 岁以上人群患病率约 10%-20%,80 岁以上可达 50%)。

(2)继发性(与疾病 / 生活方式相关):

营养因素:长期蛋白质摄入不足(如老年人食欲差、素食者)、维生素 D 缺乏;

活动因素:长期卧床、久坐(如术后康复期、瘫痪患者);

疾病因素:慢性肾病、肝硬化、恶性肿瘤(消耗性疾病)、甲状腺功能亢进(加速代谢)等。

2. 肌无力的核心病因

肌无力是 “肌肉力量传递 / 产生环节异常” 的结果,病因覆盖神经、肌肉、代谢、药物等多个系统,常见原因包括:

(1)神经病变:最常见原因之一,如颈椎病(压迫神经根)、腰椎间盘突出、脑中风(中枢神经损伤)、周围神经炎(如糖尿病神经病变);

(2)肌肉本身病变:如肌营养不良(遗传性肌肉萎缩)、多发性肌炎(自身免疫性肌肉炎症);

(3)代谢 / 电解质异常:如低钾血症(肌肉兴奋性下降)、低钙血症、甲状腺功能减退(代谢减慢,肌肉乏力);

(4)药物 / 中毒:如长期使用糖皮质激素(导致肌肉分解)、某些化疗药、酒精中毒(损伤神经和肌肉);

(5)功能性因素:如疲劳、焦虑、抑郁(主观感觉无力,无器质性病变)。

三、临床表现:前者是 “综合功能衰退”,后者是 “单一力量不足”

1. 肌少症的典型表现

(1)肌肉量减少:客观可见的 “变瘦”,尤其是四肢(上臂、大腿)变细,手部、腿部肌肉松弛,体重可能下降(但肥胖人群也可能因肌肉被脂肪掩盖而漏诊,称为 “肥胖性肌少症”);

(2)肌肉力量下降:日常动作吃力,如提不起重物、开瓶盖困难、上下楼梯需要扶扶手、从椅子上站起需要借助手臂支撑;

(3)肌肉功能衰退:行走速度减慢(通常<0.8 米 / 秒)、步幅变小、平衡能力差(易摔倒),严重时无法独立行走、穿衣、洗澡,丧失生活自理能力。

2. 肌无力的典型表现

(1)核心是 “力量不足”:可局限于某一部位(如单侧手臂无力,可能提示神经压迫)或全身(如四肢乏力,可能提示代谢异常);

(2)与肌肉量无必然关联:部分患者肌肉外观正常(如脑中风后单侧无力,肌肉量未减少,但神经无法控制肌肉收缩);

(3)伴随症状与病因相关:如伴随麻木(神经病变)、肌肉疼痛(肌炎)、口渴多尿(糖尿病)、怕冷嗜睡(甲减)等,可辅助判断病因。

四、诊断标准:前者需 “量化评估”,后者需 “找病因”

1. 肌少症的诊断(需满足以下 3 项中的 2 项)

目前国际通用诊断标准(如亚洲肌少症工作组 AWGS 标准)需结合客观检查:

(1)肌肉量评估:通过双能 X 线吸收法(DXA,金标准)、生物电阻抗(体脂秤)测量四肢肌肉量,低于同年龄、同性别人群的 2 个标准差;

(2)肌肉力量评估:用握力计测握力(男性<28kg,女性<18kg),或用测力计测膝关节伸展力量;

(3)肌肉功能评估:6 米步行试验(速度<0.8 米 / 秒),或 5 次起坐试验(从椅子站起 5 次耗时>12 秒)。

2. 肌无力的诊断(核心是 “明确病因”)

无统一诊断标准,需通过 “症状定位 + 检查” 找根源:

(1)体格检查:判断无力部位(单侧 / 双侧、上肢 / 下肢)、是否伴随肌肉萎缩、反射异常(如膝跳反射减弱提示神经病变);

(2)辅助检查:根据怀疑病因选择,如血常规(排除贫血)、电解质(查钾 / 钙)、甲状腺功能、血糖(排除糖尿病)、肌酶(查肌炎 / 肌损伤)、肌电图(区分神经病变 vs 肌肉病变)、影像学(如颈椎 MRI 查神经压迫)。

五、干预方向:前者 “补肌肉 + 防衰退”,后者 “治病因 + 对症”

1. 肌少症的干预(综合性管理)

核心是 “逆转肌肉合成 - 分解失衡”,预防功能衰退:

(1)营养支持:增加优质蛋白质摄入(如鸡蛋、牛奶、瘦肉、豆制品,老年人每日推荐量 1.2-1.5g/kg 体重),补充维生素 D(促进肌肉合成,可通过晒太阳或补充剂);

(2)运动干预:以 “抗阻训练” 为主(如举哑铃、弹力带训练、靠墙静蹲),每周 2-3 次,每次 20-30 分钟,同时搭配散步等有氧运动改善心肺功能;

(3)治疗基础病:如控制肾病、糖尿病,减少肌肉消耗;

(4)药物辅助:目前无特效药物,部分研究显示促合成激素(如生长激素)可能有效,但需严格医生评估(避免副作用)。

2. 肌无力的干预(针对性治病因)

(1)病因治疗:是关键 —— 如神经压迫需手术 / 物理治疗解除压迫,低钾需补钾,甲减需补充甲状腺素,肌炎需用免疫抑制剂;

(2)对症支持:如短期使用营养神经药物(如甲钴胺)、康复训练(如肌力练习、针灸)改善功能,避免长期卧床导致肌肉萎缩;

(3)生活调整:如避免过度劳累,调整饮食(如低钾者多吃香蕉、菠菜),停用可能导致无力的药物(需医生指导)。

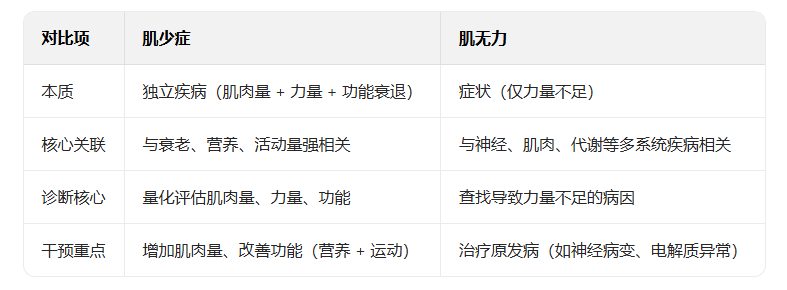

总 结:关键区分点

简单来说:肌少症一定有肌无力,但肌无力不一定是肌少症—— 若老年人出现 “变瘦 + 无力 + 走路慢”,需警惕肌少症;若年轻人或无明显体重下降者出现无力,需优先排查神经、代谢等问题。